道教 與風水文化:思想融合、命理解析與實踐應用

道教與風水文化有何關聯?風水在道教命理解析中的應用及二者思想融合全解讀!道教風水文化源遠流長,風水學與道教思想緊密相連,相互影響。本文深入探討二者關係,助你瞭解道教風水文化精髓。

目录

爺爺的羅盤與我的啟蒙

記憶中老宅總飄著檀香混合硃砂的氣味,爺爺佈滿老繭的手掌托著泛黃銅羅盤,在晨光中教我辨認"子午卯酉"的場景。那方清代道光年間傳下的羅盤,天池中的磁針永遠忠實指向南方,就像爺爺對道門風水術的堅持,在歲月流轉中始終如一。每逢黃道吉日,鄰里總帶著自釀米酒來請爺爺看陽宅,老花鏡後那雙銳利的眼睛,能從屋角磚縫看出整條龍脈的走向。這種融合道教信仰與地理堪輿的智慧,正是我今天要述說的文化瑰寶。

一、道教風水文化的淵源流變

1.1 從《黃帝宅經》到《葬書》的道教風水脈絡

在道教經典《道藏》洞真部收錄的《黃帝宅經》開篇即言:"夫宅者,乃陰陽之樞紐,人倫之軌模",將居住空間提升到宇宙論高度。東晉郭璞《葬書》提出"氣乘風則散,界水則止"的經典理論,實質是將道教內丹學的"精氣神"概念延伸至地理領域。爺爺常說,真正的好風水師必須讀透《周易參同契》,因為道教風水本質是將人身小宇宙與天地大宇宙的對應關係,投射到空間佈局之中。

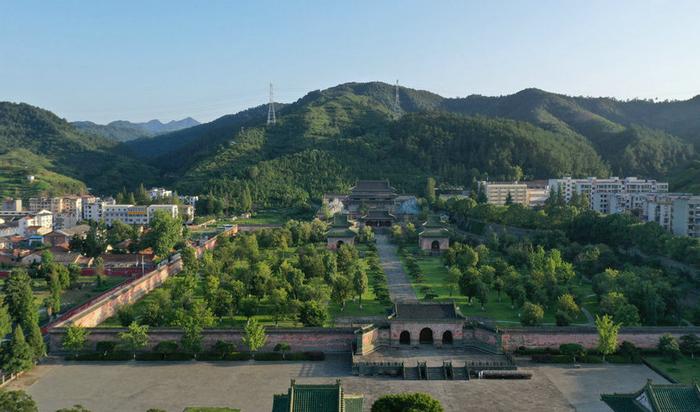

1.2 道教宮觀選址的風水密碼

武當山紫霄宮背倚展旗峰,左有青龍嶺蜿蜒,右見白虎澗環抱,正是道教"負陰抱陽"理論的完美實踐。明代張三丰在《無根樹》中描述:"好個風吹不動的樹,根深不怕颱風搖",暗喻宮觀選址要如古樹紮根般抓住地脈。我曾隨爺爺考察台南道廟,他指著三川殿前的"日月井"解釋:左井圓如日屬陽,右井曲如月屬陰,這種設計源自道教《度人經》"東井灌沐,黃華蕩形"的沐浴儀軌。

1.3 民間道壇的風水儀軌

民國六十二年村里祠堂改建,爺爺主持"安龍謝土"科儀的場景歷歷在目。先以青、白、赤、黑、黃五色布依五行方位埋入地基,再踏罡步斗誦念《土地咒》,最後在正樑懸掛書有"姜太公在此"的桃符。這種將符籙法術與巒頭理氣結合的作法,正是道教風水有別於形家理氣派的特色。爺爺的硃砂筆記本記載:"凡動土必先祭后土,猶如道人煉丹先安爐鼎"。

二、道教與風水學的關系

2.1 道法自然與形勢派理論

《道德經》"人法地,地法天"的觀念,在唐代楊筠松《撼龍經》中轉化為"觀龍察勢"的具體方法。爺爺帶我看過埔里盆地,解釋何謂"來龍去脈":中央山脈如巨龍俯首飲水,眉溪環抱處正是"水纏玄武"的吉穴。這種源自道教"觀物取象"的思維,要求風水師具備將地理形勢擬態為生物形態的直觀能力,正如內丹修煉講究"以身為鼎,以心為爐"。

2.2 陰陽五行在理氣派的演繹

翻閱爺爺手抄的《玄空秘旨》殘本,扉頁用紅筆註記"一白坎水貪狼,二黑坤土巨門"等九星飛布口訣。這種將北斗九星與後天八卦結合的理論,實質是道教星斗崇拜的變體。1987年幫陳家調理工廠風水時,爺爺特別選在"紫白飛星"中一白星入中之日動工,並在坤位埋設開光銅錢,正是運用五行生剋原理來強化財位氣場。

2.3 內丹修煉與風水巒頭的共通語言

道教南宗祖師張伯端《悟真篇》云:"玄牝之門世罕知,休將口鼻妄施為",與風水學尋找"真龍結穴"的邏輯驚人相似。爺爺曾比喻:尋龍點穴如同修士探測體內丹田,好穴場必有"蟬翼砂"、"蝦鬚水"等微妙徵兆,就像丹道周天運轉時能感知任督二脈的氣機流動。這種將巨觀地理與微觀人體對應的思維,正是道教"天人合一"觀的具體實踐。

三、道教與風水學關系中的風水應用

3.1 四柱八字與陽宅佈局

記得1995年林姓茶商久病不癒,爺爺排其八字發現日主壬水虛浮,遂建議將臥室從東南巽方移至西北乾位,並在窗台放置黑曜石。三個月後客戶帶著高山茶來道謝,說失眠症狀已大為改善。這種"命理為體,風水為用"的調理方式,源自道教"一命二運三風水"的系統觀。《玉匣記》記載:"木命人居火宅,如旱苗得雨",正是五行補救的古典智慧。

3.2 奇門遁甲與時空擇吉

民國八十六年重修宗祠,爺爺起奇門局選定農曆三月十八日辰時動土。當時我不解為何要等兩個月,後來研究筆記才明白:該時辰"天輔星"飛臨東南方,正應"杜門轉生門"的吉格。爺爺的擇日密訣包含:避開"五不遇時"、參照"二十八宿值日",還要配合主事者的生辰八字。這種多維度時空計算體系,實為道教"宇宙全息論"的具體應用。

3.3 符咒科儀對煞氣的轉化

面對路沖煞氣,道教不僅用八卦鏡反射,更重視"化煞為權"的積極轉化。爺爺曾為高雄某大樓主持鎮煞儀式,先以"五雷符"震懾外煞,再於大廳懸掛"天師鎮宅圖"凝聚內氣。全真派多用《金光神咒》淨化場域,正一派則擅長"埋符作法",這種差異體現道門各派對"氣"的不同詮釋。值得注意的是,爺爺晚年特別強調:"符法若非配合德行,終究是捨本逐末"。

四、風水與道教思想的融郃

4.1 現代建築中的道教風水智慧

台北101大樓的"八段收束"造型,暗合道教"八節氣"的時空觀;底部下沉式庭園的流水設計,實為"引龍入海"的現代詮釋。爺爺生前最後一課提醒我:玻璃幕牆建築要特別注意"光煞"折射,可參考道教"九鳳破穢"的觀念,用綠植與水景構成緩衝。這些古老智慧在鋼筋叢林中的創造性轉化,正是道教"與時遷移,應物變化"精神的體現。

4.2 生態環保與風水倫理的新解

爺爺嚴守"三不原則":不斬龍脈、不破地氣、不妄改水道。他曾拒絕開發商重金邀約,堅持不在溪流轉彎處建宅,引用《陰符經》"天地節而四時成"告誡後人。當代道教團體推動"綠色宮觀"運動,在屋頂設置太陽能板稱為"採天陽之氣",將污水處理系統設計成"九曲去濁"格局,這種環保意識與風水倫理的結合,或許正是道教對生態危機的回應。

4.3 數位時代的傳承困境與突破

如今年輕人用羅盤App三秒定位,卻說不出"分金差一線,富貴不相見"的深意。我正籌建"道教風水數位記憶庫",將爺爺手繪的《台灣龍脈圖》以GIS系統重現,用VR技術模擬"點穴十證"的立體環境。但技術永遠只是工具,就像爺爺那方銅羅盤,真正珍貴的是背後"仰觀天文,俯察地理"的修道精神。

銅羅盤裡的宇宙

每當摩挲爺爺傳下的道光年間羅盤,指針顫動間彷彿看見天地人三才在磁勺尖端達成微妙的平衡。那二十四山的刻痕記錄著三代人對大地的閱讀,天池中的歸零校正提示我們:風水終究要回歸"道法自然"的本心。在這個GPS定位的時代,或許我們更需要傳承這種將星辰運轉、地氣流動與人文倫理統合的古老智慧,讓道教的風水哲學繼續指引迷途的現代心靈。